समय- समाज और सिनेमा

जब आप एक फ़िल्म बना रहे होते हैं तब आप एक नये समय की नक़्क़ाशी कर रहे होते हैं। ये ढाई या तीन घंटे वाक़ई में ढाई या तीन घंटे हो सकते हैं या इतने ही साल या हज़ार साल।

सिनेमा में समय -

सिनेमा टाइम का एक मोज़ैक है, एक पैनोरमा जो समय की क्षैतिज (linear) दिशा में आगे बढ़ता है, जैसे जीवन। हम सब अपने जीवन में एक टाइम लाइन पर आगे बढ़ते हैं, अपने अपने हिस्से के सुख दुख भोगते हैं, हताशा और उत्साह का चरम महसूस करते हैं और अपनी टाइम लाइन को पूरा करने के बाद लुप्त हो जाते हैं। जो कुछ बचता है वो दूसरे के पास हमारी स्मृतियाँ। सिनेमा हालाँकि जीवन जैसा ही आगे बढ़ता है पर उसके पास ज़्यादा संभावनायें हैं, ज़्यादा आयाम हैं।

सिनेमा के लिये ज़रूरी नहीं कि समय सीधा चले, बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़े, सिनेमा का समय एक ऐसी विचित्र नदी है जो उल्टी भी बह सकती है, सीधी भी बह सकती है और कई छोटी छोटी धाराओं में टूट सकती है। फ़िल्म के ख़त्म होने के बाद जो कुछ हमारे पास बचता है वो है किरदारों की स्मृतियाँ।

दरअसल जब आप एक फ़िल्म बना रहे होते हैं तब आप एक नये समय की नक़्क़ाशी कर रहे होते हैं। ये ढाई या तीन घंटे वाक़ई में ढाई या तीन घंटे हो सकते हैं या इतने ही साल या हज़ार साल।

स्टेनली कुब्रिक की फ़िल्म “स्पेस ओडिसी २००१” में कुब्रिक एक शॉट, एक सेकंड में लाखों साल का मानवीय सफ़र तय कर लेते हैं।

फ़िल्म में होमो सैपियंस के पूर्वज होमिनिड्स जिन्होंने अभी तक पत्थरों, पेड़ों की लकड़ियों को हथियार बनाना भी नहीं सीखा है, जो अभी तक पैरों के बजाये चारों भुजाओं से चलते हैं, एक दृश्य में जब होमिनिड्स के ही दो गुटों में झड़प होती है, हिंसा होती है,एक होमिनिड दूसरे पर हमला करता है और फिर एक मरे हुए जानवर की हड्डी से उसके सर पर वार करने लगता है, लगातार जब तक वो मर नहीं जाता।

उसने एक हथियार खोज लिया है। वो उत्साह में चीखता है, उसका एनिमलिज़्म अपने पीक पर है, उसने एक खोज कर ली है जिस से वो दूसरों से ज़्यादा ताकतवर महसूस कर सकता है। वो हड्डी आसमान में लहराता है।

दृश्य कटता है -

अगले ही दृश्य में एक नीला ग्रह दिखाई देता है - धरती, हमारा प्लेनेट, जिसके पास एक स्पेसक्राफ्ट घूम रहा है । सिनेमा के एडिट की भाषा में इसे मैच कट कहते हैं।

वहीं दूसरी और कई फ़िल्में समय के कंटीन्यूअस बिहेवियर को ऐसे परखती हैं कि क्षण- क्षण आप ही के सामने गुज़रता है। तार्कोस्की की फ़िल्में जैसे आपके निजी समय बोध से खिलवाड़ करती हों। वहाँ समय स्वच्छंद है पर ग़ज़ब का विरोधाभास महसूस होता है, हर छोटे बदलाव, हर संवाद पर आपका ध्यान होता है। एक काँच का गिलास टेबल से स्व ही खड़कता हुआ नीचे गिरता है, टूटता है, जैसे कोई स्वप्न।

सिनेमा समय, स्पेस, किरदारों और ध्वनियों की सहायता से एक कथानक रचता है जिसमें कभी कोई फ़ंटस्टिकल एडवेंचर होता है तो कभी एक हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा, कभी माइथोलॉजी होती है तो कभी स्पोर्ट्स, बायोपिक या सुपरहीरो फ़िल्म । कहानी कैसी भी कहिए केंद्र भाव हमेशा मनुष्यों के हाथों होता है या अगर फ़िल्म किसी मशीन या रोबोट को केंद्र पात्र बनाकर अपनी बात कहती है तो भी उन मशीनों को इंसानी हाव भाव दिये जाते हैं। प्लॉट, ऑब्स्टेकल्स और कॉन्फ़्लिक्ट्स के सहारे किरदारों की मनुष्यता की जाँच पड़ताल हर कहानी करना चाहती है पर उनमें से अधिकतर कहीं और फँस कर रह जाती हैं।

सिनेमा को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जो दिखाया जा रहा है वो किस समय की कहानी है, लोगों ने कौन से विचार और पोशाक धारण किए हैं। अपने समय के समाज और समाज की एक कलेक्टिव आइडियोलॉजी को दर्शाता है सिनेमा ।

मेनस्ट्रीम हिन्दी सिनेमा की बात करें तो अस्सी से नब्बे के दशक में आम जनमानस के लिए एक अच्छे जीवन की परिभाषा थी - कॉलेज के बाद सरकारी नौकरी, मारुति और फिर विवाह।

या विवाह के बाद मारुति

(दहेज में ये वाहन फाइनेंसियल स्टेटस के हिसाब से इस ऑर्डर में आते थे- मारुति/बजाज स्कूटर/ साइकिल)

अस्सी के दशक तक आते आते हिन्दी सिनेमा का रुझान गाँवों से हटकर शहरों पर केंद्रित हो गया था, इस दौर में बड़े पर्दे पर गरीब नायक का सामना कभी शहर के किसी करप्ट फैक्ट्री मलिक से होता तो कभी पैसों के ग़ुरूर में डूबे नायिका के पिता से, ये हिन्दी सिनेमा में “वायलेंस के स्टाइलीकरण” (Stylization of violence) का दौर था

अधिकतर कहानियों का क्लाइमैक्स नायक और नायिका की शादी से ही होता था ।

बदलती इकोनॉमिक्स - बदलता समाज और इवॉल्व होता सिनेमा

आज़ाद भारत एक नवजात और गरीब भारत था जो अंग्रेजों की दो सौ सालों की हुकूमत से बाहर निकल कर अपने पाँव पसार रहा था, विभाजन की हिंसा और आने वाले कल की अनिश्चितायें हर किसी के ज़हन में थी, लोगों के अधिकारों को महफ़ूज़ रखने के लिए संविधान की रचना हो चुकी थी, नागरिकों के पर्सनल और पोलिटिकल फ्रीडम के आधार पर देश ने अपने शुरुआती दौर से ही constitutional republic और एक liberal democracy का आकार लिया

वहीं दूसरी ओर देश की इकोनॉमिक्स के लिये एक सोशलिस्ट रास्ता चुनने पर विचार हुए, बाबा साहेब अंबेडकर का मानना था कि देश को किसी भी स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सिस्टम में बांधना ठीक नहीं होगा, समय के हिसाब से बदलती लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी डिमांड्स के हिसाब से इस इकोनॉमिक मॉडल को फ्री रखना ठीक होगा।

उस समय चीन और रशिया के इकोनॉमिक मॉडल के हिसाब से प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बैन था, और केंद्र सरकार सभी तरह के इकोनॉमिक अफेयर के लिये ज़िम्मेदार थी, वहीं भारत में पंडित जवाहर लाल नेहरू की अगुआई में एक बीच का रास्ता चुना गया, प्रोडक्शन और प्राइसेस पर कड़क नियंत्रण रखते हुए सेंट्रल प्लानिंग का गठन किया गया जो धीरे धीरे, देश को एक सुनियोजित इकोनॉमिक स्टेचर पर ले जाएगी। पूर्णतः सोशलिस्ट ना होते हुए ये एक इकोनिमिक सोशलिस्ट पैटर्न था

और इस तरह शुरुआत हुई एक सिस्टम की जिसे लाइसेंस राज के नाम से भी जाना जाता है।

धीरे धीरे ये सिस्टम एक जेल बना गया, बिज़नेस शुरू करने से लेकर एक नया प्रोडक्ट बनाने तक हर चीज़ के लिए लाइसेंस लगता था, हर एक स्टेप पर एप्लीकेशन और मंज़ूरी, बाबू लोगों के अपना एक सिस्टम बना लिया जिसे भेद पाना असंभव था

हर दफ़्तर में 1960 में कार पर इंपोर्ट टैरिफ़ 125 प्रतिशत था और 1985 में देश सबसे ज़्यादा टैरिफ़ लगाने वाला देश था। लगभग चार दशकों तक भारत एक क्लोज्ड इकॉनमी था। पर नयी सदी के आते आते, नब्बे के दशक की शुरुआत में भारत को विवश होकर अपने ही बनाये इस सिस्टम की क़ैद से आज़ाद होना पड़ा

Information on Licence raj and why it ended ?

इस दौर का सिनेमा पूर्णतः नेशन बिल्डिंग और नये आग़ाज़ कि उम्मीदों को समर्पित था - नया दौर, पूरब और पश्चिम जैसी फ़िल्में देश की मनःस्थिति को समर्पित थी, पर समय के आगे बढ़ते ही इसी सिस्टम के बीच फँसा आदमी ग़ुस्सा हो गया और जन्म लिया “एंग्री यंग मैन” ने जो अब अंग्रेजों से नहीं पर एक अदृश्य सिस्टम से लड़ रहा था।

1991 में LPG (लिबरलाइज़ेशन, प्राइविटाईजेशन और ग्लोबलाइज़ेशन) के आते ही मध्यम वर्ग के लाइफ-स्टाइल में एक क्रांति आ गई। इन घरों से बच्चे बाहर जाने लगे, महिलायें जो अब तक घर में बंधी हुई थी उन्होंने घर के बाहर भी काम करने का अधिकार कमा लिया। जब घर की औरतों का काम पे जाना आम बात हो गई, जब वो भी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करने लगी तो उन्हें भी ध्यान में रख कर सिनेमा का निर्माण होने लगा, क्योंकि अब वो भी टिकट ख़रीद सकती थी। पर इस बदलाव में भी लगभग दो दशक लगे जब भारतीय सिनेमा में फीमेल कैरेक्टर्स को उनकी जगह सौंपी गई।

हिन्दी सिनेमा में अभी तक वेस्टर्न इंफ्यूलेंस और कैपिटल्सिम को लेकर जो एक निगेटिव फीलिंग कहानियों में दिखती थी वो धीरे धीरे ग़ायब होने लगी। ठीक इसके उलट लंदन की गलियों ने और अमेरिका के डिज़्नी लैंड ने अपनी जगह बड़े पर्दे पर पुख़्ता कर ली। हिन्दी सिनेमा में “वैस्ट” अब एक geographical entity से ज़्यादा एक utopian lifestyle की आइडियोलॉजी में तब्दील हो रहा था ।

2013 में आयी विकास बहल द्वारा निर्देशित “क्वीन” में कंगना रनौत का पात्र, शादी टूटने के बाद अकेले हनीमून पर जाता है और वहाँ एक नयी ज़िंदगी ढूँढता है। । वहीं 2021 में उमेश बिष्ट की “पगलैट” में नव-विवाहिता संध्या के पति की आकस्मिक मौत से उसके अंदर शोक की कोई भावना घर नहीं कर पाती और गमगीन परिवार वालों के बीच वो अपनी लिबर्टी ढूँढती है

क्या ऐसी कहानियों की कल्पना पिछली सदी में परिवेश में संभव थी?

सिनेमा एक ऐसी कला है जो समय और समाज के साथ शेप शिफ्ट करती है ।

पिछली सदी के दूसरे दशक में जब सिनेमा कलात्मक माध्यम के तौर पर पनप ही रहा था तब ही सोवियत रशिया के लीडर लेनिन ने सिनेमा के बार में कहा था “सिनेमा एक बहुत ही प्रभावी प्रोपेगंडा मशीन का काम कर सकती है।”

बदलता मीडिया और सिनेमा -

किसी भी ऐसी कला को जिसे लोग सैकड़ों की संख्या में साथ में अनुभव कर सकते हैं, उसमें सत्ता रूढ़ सरकार की रुचि होना लाज़मी है। एक बड़े बंद कमरे में लोगों को कहानियाँ बताकर उनमें एक नयी चेतना का विस्तार भी किया जा सकता है या उन्हें ब्रेनवाश कर के उन्हें दबाया भी जा सकता है, गुमराह भी किया जा सकता है ।

पिछले दस सालों में सिनेमा एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो पहले कभी नहीं देखा गया। हमने कभी ग़ौर नहीं किया पर ये सब हमारे सामने ही हुआ और आँखों के इतना नज़दीक कि हमें दिखा ही नहीं। आज़ाद भारत के इतिहास में हुए नर संहारों को या विस्थापन को सिनेमा में पिरोकर फ़ाइलों की तस्वीर दी गई - द कश्मीर फ़ाइल्स, द तश्कन्त फ़ाइल्स, द केरला स्टोरी। ऐसी और तमाम फ़िल्में हैं जिनके नाम में फाइल लगा हुआ है या रिपोर्ट लगा हुआ है।

इनमें से कुछ फ़िल्मों को लोगों तक पहुँचाने के लिए एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्य घर-घर जाकर लोगों को थियेटर ले जा रहे थे । ये मैं निजी अनुभव से कह रहा हूँ, सत्ता रूढ़ पार्टी के सदस्य घर आकर मेरे माँ पिता को द केरला स्टोरी थियेटर में दिखाने ले गये थे बिना किसी शुल्क के ! शाम में माँ पिता ने मुझसे बात की थी, फ़िल्म का उन पर पूरा प्रभाव था, जो कुछ भी हो रहा था उससे वे बहुत आहत थे।

फ़िल्मों के नाम में फ़ाइल्स, रिपोर्ट या टाइम्स लगाने से फ़िल्म बनाने वाले को लगता है कि वो एक घटना के पहलू को पूरी संजीदगी से कह कर रहा है और लोग इसे ही सच मानेंगे ।

देश में स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है कि लोग सिनेमा में इतिहास खोज रहे हैं या सच्चाई खोज रहे हैं वहीं न्यूज़ मीडिया में मनोरंजन। होना ठीक इसके उल्टा चाहिए।

अमेरिकन इलेक्शन के रिजल्ट आने के कुछ समय पहले ही स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्म “x” के सीईओ इलोन मस्क का ट्वीट आया था कि लेगेसी मीडिया अब निकल कर सोशल मीडिया के पास चले आया है। उनका आशय था कि जो न्यूज़ अब बड़े-बड़े स्टूडियोज़ कवर कर रहे थे, जो सच के गेट कीपर बन कर बैठे थे अब उनकी तानाशाही समाप्त हो चुकी है, भले ही वो लेफ्ट लीनिंग हो या राइट लीनिंग न्यूज़ फर्म। पत्रकारिता अब स्टूडियोज़ और न्यूज़ चैनलों से निकल कर यूट्यूब और ट्विटर पर आ गई है, जहां हर एक इंसान जो जर्नलिस्ट बनना चाहता है वो जर्नलिस्ट बन सकता है।

हर घर से एक जर्नलिस्ट निकल सकता है, मुझे लगता है हर घर से एक प्रोपेगैंडिस्ट भी निकल सकता है ।

दिनांक 23 नवंबर 2024 को उनका एक और ट्वीट फीड पर आया की “X” अब भारत का नंबर एक न्यूज़ प्लैटफ़ॉर्म है।

जो कुछ भी हम अपने निजी जीवन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने विचार, अपनी बातें, अपना इतिहास का ज्ञान वो सब कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड किया जा रहा है।

उसमें व्यक्त करने से ज़्यादा एक दूसरी चाह है, लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा देखे जाने की, आम बोल चाल में इन्हें इंफ्ल्यूएंसर भी कहा जाता है जिनका ध्येय होता है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होना होता है ।

स्टार्स अब सिर्फ़ फ़िल्मी दुनिया से नहीं होते, वो इंस्टाग्राम, यूट्यूब से भी निकलते हैं। इनके करोड़ों फ़ॉलोवर्स इनके हर कदम पर नज़र रखते हैं।इन सब की एक ख़ास ऑडियंस बनती है , ये अपने वीडियोज में जो कपड़े पहनते हैं, जो जूते पहनते हैं इनके फ़ॉलोवर्स वैसे ही कपड़े पहनना चाहते हैं। पोलिटिकल पार्टीज़ से लेकर फ़िल्म इंडस्ट्री इन इंफ्ल्युएंसर्स के पीछे पड़ी रहती है।

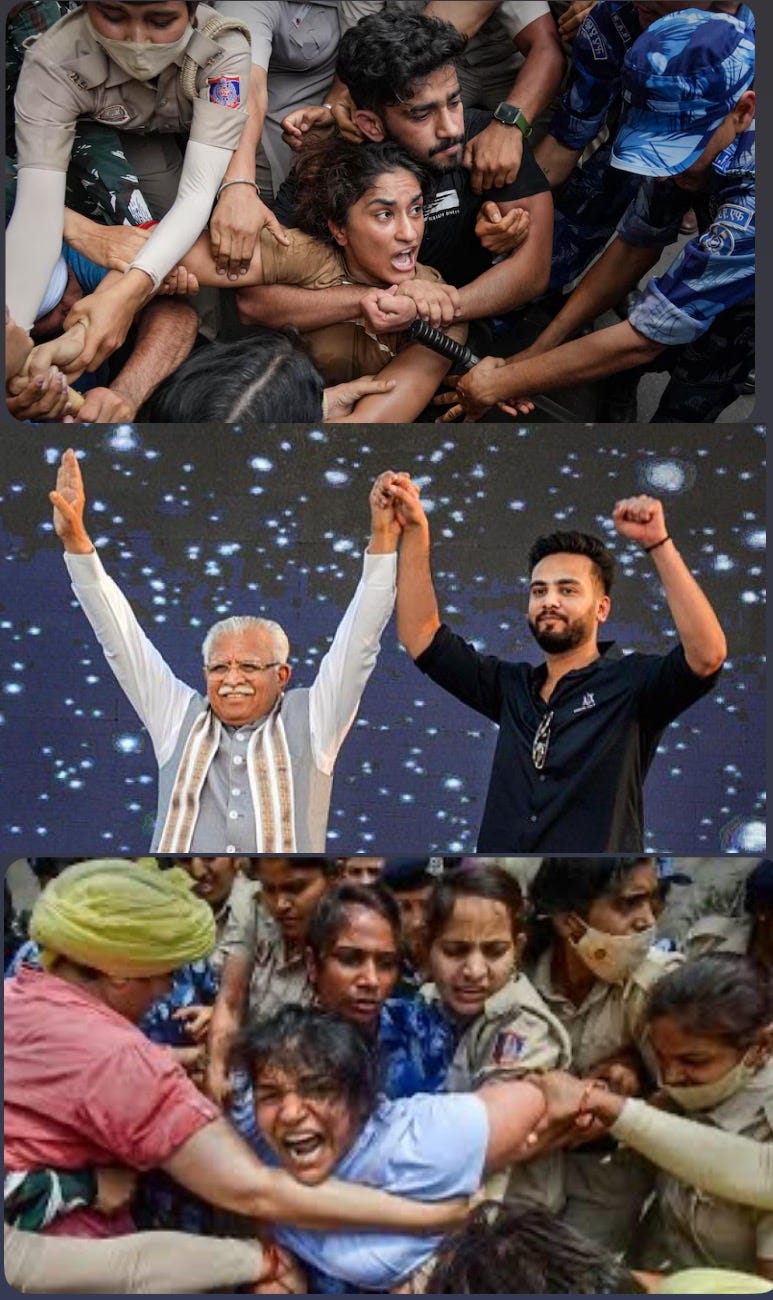

जब देश में साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट जैसे पहलवान रेसलिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी एमपी ब्रिज भूषण सिंह शरण के ख़िलाफ़ जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्हीं पहलवानों के राज्य हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, एक प्रख्यात यूट्यूबर के बिगबॉस जीतने पर लाखों लोगों की भीड़ के सामने जश्न मना रहे थे ।

इंफ्ल्युएंसर्स का इन्फ्लुएंस सिनेमा से अछूता नहीं है, फ़िल्म के निर्माता और कास्टिंग डायरेक्टर और मार्केटिंग टीम ये ज़रूर ध्यान इन रखती है कि उनकी फ़िल्म में किस इंफ्ल्यूएंसर को कैसे जगह मिल सकती है।

एक इंडस्ट्री का प्रभाव हर दूसरी इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। फ़िल्मी सितारे किस समय कहाँ जा रहे हैं, जिम से किस तरह के कपड़े पहन कर निकल रहे हैं, ये सब कैप्चर करने के लिए पापराज़ी हमेशा तैनात रहते हैं, मज़ेदार बात यह है कि बहुत से फ़िल्मी सितारे इन फ़ोटोग्राफ़र्स को ख़ुद ही फ़ोन कर के बुलाते हैं कि आइये हमें कैप्चर कीजिए, पर इस तरह से कीजिए की लगे आप हमारी पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं, जैसे हमारा निजी जीवन भी इतना ख़ास है की उसे कैप्चर किया जाना चाहिए। इंस्टाग्राम रील्स में लोग इन फ़ोटोग्राफ़्स और वीडियोज को जितना चाहें उतना कंज्यूम कर सकते हैं। ये समय वॉयरिज्म का है, जब आप हर किसी के जीवन का हर लम्हा देखने चाहते हैं।

बात यह है कि जब सब कुछ कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है, नवजात की नाल कटने से लेकर जीवन की आख़िरी साँस, तो सिनेमा के लिए और बड़ा चैलेंज बन जाता है नयी छवियों को रचना, ख़ासकर उस समय में जब यथार्थ वाक़ई में काल्पनिकता से ज़्यादा अबुझ हो गया है।

हताश कर देने वाला पहलू यह है कि सिक्वेल्स के दौर में भारतीय सिनेमा ने रिस्क लेने से अपने को बचाये रखा है। नये दौर की संवेदनशील कहानियाँ कहने में डर है।

“बुक माय शो” नाम की ऐप जिसपर ये पता चलता है आपके शहर में कौन सी फ़िल्में दिखाई जा रही हैं। बॉम्बे में आपको कम से कम पाँच ऐसी फ़िल्में मिल जायेंगी जो पंद्रह साल पहले रिलीज़ होकर हिट हुई थी। शाहरुख़ ख़ान की “कल हो ना हो” और “वीर ज़ारा” अभी थिएटर्स में री-रिलीज़ की गई हैं।

बात साफ़ है की फ़िल्म इंडस्ट्री एक डल दौर से गुज़र रही है, सिनेमा की स्क्रीन्स भरने के लिए लोग नहीं हैं, वो उकता चुके हैं। बड़े फ़िल्म मेकर्स और प्रोड्यूअर्स नयी कहानियाँ कहना नहीं जानते, इसलिए पुरानी हिट फ़िल्मों को रि-रिलीज़ किया जा रहा है।

भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री, दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़िल्मों का निर्माण करती है, इस देश में बीस से अधिक भाषाओं में हर साल लगभग दो हज़ार फ़िल्में बनती हैं। कितनी कहानियाँ किसानों की बात रखती है, कितनी ही कहानियाँ आम औरतों के जीवन को छू पाती है, दलित वर्ग के संघर्ष को दर्शाती है, क्वीयर कम्युनिटी का जीवन एक दो प्रयासों के अलावा मुख्य धारा सिनेमा से अछूता ही है।

बड़े बजट की फ़िल्मों में वो सब कुछ है जिसे आप एक हाइपर रियल एब्सर्डिटी कह सकते हैं।

मैं ये पूरा विश्वास से कह सकता हूँ कि भारतीय मुख्यधारा सिनेमा को एक सामूहिक मंथन की आवश्यकता है।

महान फ़िल्म मेकर फ़्रांसिस फोर्ड कपोला ने भी स्टूडियो कल्चर के बारे में कहा था, उस समय कैमरा लोगों के लिए एक्सेसिबल होना शुरू ही हुए थे- मार्केट में 8 mm कैमरा और कैम कॉर्डर बिकने लगे थे -

“मुझे उम्मीद है की ये छोटे से कैमरा एक दिन क्रांति ले आयेंगे, जिन लोगों को सिनेमा की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो एक दिन इसी कैमरे को उठायेंगे और फ़िल्में बनायेंगे। एक दिन अचानक, ओहायो की एक छोटी सी, मोटी सी लड़की अपने समय की मोज़ार्ट बनेगी, वो अपने पापा के कैमरा से फ़िल्में बनाएगी और सिनेमा की दुनिया से प्रोफेशनलिज्म जैसा शब्द हमेशा के लिए हट जायेगा, और सिनेमा एक प्रोडक्ट नहीं, एक आर्ट फॉर्म होगी।”

हालांकि प्रोफेशनल शब्द का आज भी सिनेमा की दुनिया में आतंक है, जितना आप कहानियों को नये सिरे से, बच्चों के भोलेपन से और बुद्ध के ज्ञान से अप्रोच करें, नयेपन को ढूँढे, ताजगी ढूँढे, सिनेमा एक आर्ट फॉर्म के रूप में उतना ही ज़्यादा एवोल्व होगा। पर यही प्रोफेशनल्स यहाँ गेट कीपर बन कर बैठे हैं, जो नयी कहानियों पर रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उनकी भी नौकरी ख़तरे में है ।

नये सिनेमा की नयी उम्मीदें -

पर फ़्रांसिस फोर्ड कपोला की कही हुई एक बात सच हुई है। कैमरा अब हर घर में ही नहीं, हर जेब में है और पिछले कुछ सालों में नयी पीढ़ी के फ़िल्मकारों ने कुछ ऐसी फ़िल्में बनायी हैं जो सिनेमा की भाषा को एवोल्व करने में मदद कर सकती हैं।

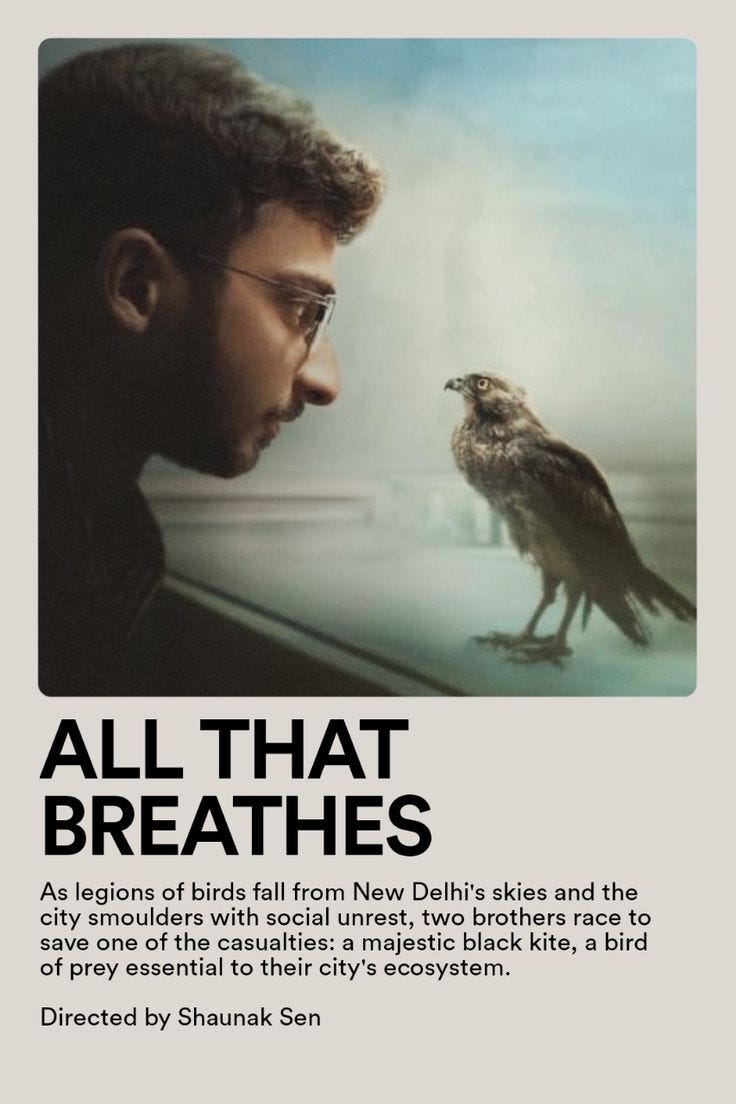

शौनक सेन की फ़िल्म “ALL THAT BREATHES”

फ़िल्म में दिल्ली का प्रदूषित आसमान दिखता है जिस से पक्षी लगातार गिर रहे हैं। दिल्ली की गर्म ज़मीन जिस पर सोशल अनरेस्ट फैला हुआ है, मोहम्मद सौद और नदीम शहज़ाद नाम के दो भाई इन पक्षियों का ध्यान रखते हैं। फ़िल्म बड़ी ही सूक्ष्मता से इंसानों और प्रकृति के बीच के संबंधों को दर्शाते हुए, कम्युनिटीज़ के बीच बढ़ते हुए फासलों पर भी एक नज़र रखती है।

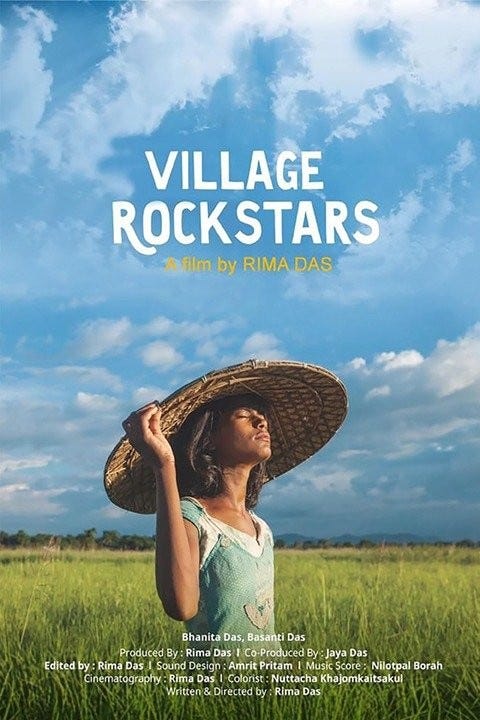

वहीं आसाम की रीमा दास लगातार बिना क्रू के फ़िल्में बना रहीं हैं, वो अपनी फ़िल्में ख़ुद लिखती हैं, शूट करती हैं और एडिट करती हैं। उनकी फ़िल्में “विलेज रॉकस्टार” और “बुल बुल कैन सिंग” बड़े पर्दे पर आसाम की अनदेखी पृष्ठ भूमि को समाये हुए है।

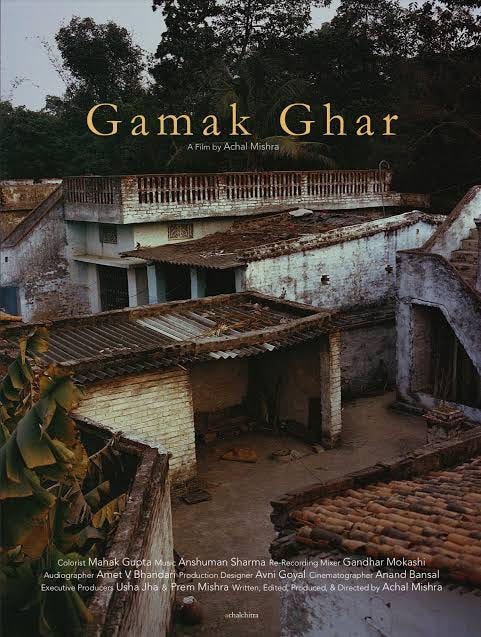

बिहार से अचल मिश्रा “गमक घर” और “DHUIN” में बिहार के दरभंगा की कहानियाँ कह रहे हैं। “दरभंगा ब्लूज” नाम की एक नयी वेव की शुरुआत हुई है। पायल कपाड़िया की फ़िल्म “आल वी इमेजिन ऐज़ लाइट” को प्रतिष्ठित फ़िल्म फ़ेस्टिवल काँस में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड से नवाज़ा गया है।

मुख्यधारा सिनेमा में वरुण ग्रोवर और नीरज घेवान सिनेमा में बड़ी तन्मयता से संवेदनशीलता और मनुष्यता खोज रहे है। सिनेमा अपने सार्थक होने के लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहता है। कुछ ही सिपाही होते हैं जो कहानियाँ के माध्यम से समाज को एक नयी ऊर्जा देना चाहते हैं।

सत्तर और अस्सी के दशक में देश से निकला समानांतर सिनेमा एक नयी उम्मीद लेकर आया था, जब श्याम बेनेगल, गोविंद नहलानी, मृणाल सेन, सईद अख़्तर मिर्ज़ा जैसे निर्देशक समाज को केंद्र में रखते हुए कसावट भरी कहानियों कह रहे थे। शायद वो दौर फिर एक बार आ सकता है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले लोग सिनेमा के शब्दकोश में नये शब्द जोड़ते जा रहे हैं, एक नये तरह का सिनेमा भारत की गलियों में निर्माणाधीन है।

जिसमें समय और समाज दोनों को किरदारों की सहायता से टटोला जा रहा है, फ़ेहरिस्त बहुत लंबी नहीं है पर लगातार नाम जुड़ते जा रहे हैं।

सिनेमा को समाज के लिए आईने का काम करना चाहिए या नहीं, सिनेमा समाज को लेकर जवाबदार है या नहीं, ये सवाल लंबे समय से सोसायटी पूछते आई है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जब आप पूरी तन्मयता से किसी भी कहानी को कहते हैं तो उसमें उस समय का स्नैपशॉट होता है, जो उस समय की कलेक्टिव कॉन्शन्स को अपने भीतर सोख लेता है। सिनेमा जितना निजी होगा, सिनेमा उतना राजनीतिक होगा, सामाजिक होगा।

क्योंकि राजनीति संसद भवन से हमारे घर तक नहीं पहुँचती, हमारे निजी अनुभवों और विचारों की अभिव्यक्ति से संसद तक पहुँचती है, और एक फ़िल्म मेकर की ज़िम्मेदारी होती है अपनी आँखें हमेशा खुली रखना ताकि वो अपने समय का सही संरक्षण कर सके।

फ़िल्में किसी फाइल और रिपोर्ट से बढ़कर समय में गढ़ी भावनात्मक रचना होती है जो हमें हमारी और समाज की परतों को धागा धागा खोल कर दिखाती हैं और मर्म से निर्मित एक दुनिया में प्रवेश देती हैं, इस प्रवेश द्वार को सभी के लिये खोलना फ़िल्म बनाने वालों की सबसे अहम ज़िम्मेदारी है

कहानियों में हम एक कट में 4,000,000 आगे चले जाएँगे या समय लगातार बीतता रहेगा धीमे धीमे पर अपने पूरे वेग के साथ? दोनों संभव है पर महत्व रखता है एक कट से दूसरे कट के बीच जिन छवियों को दिखाया गया उस से हमें कितने अर्थ मिलते हैं?

Shandar, Wah!!

Pura Cinema ka dour hi padh liya ho aur aage aane wale cinema k bhavishya ke sawalon ki chunkar rakh liya ho. ❤️ shandar!!

सही कहा what you see is what you get. "एक इंडस्ट्री का प्रभाव हर दूसरी इंडस्ट्री पे पड़ रहा है। फ़िल्मी सितारे किस समय कहाँ जा रहे हैं, जिम से किस तरह के कपड़े पहन कर निकल रहे हैं, ये सब कैप्चर करने के लिए पापराज़ी हमेशा तैनात रहते हैं,............................. आप हमारी पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं, जैसे हमारा निजी जीवन भी इतना ख़ास है की उसे कैप्चर किया जाना चाहिए। दिशाहीन कर रही है सिनेमा/सोशल मीडिया/कैमरा फिलहाल । बढ़िया विश्लेषण लेखक साहब ।