“क्या आपने कभी अपने पिता को जनवरी की धूप में बैठ कर अख़बार पढ़ते हुए देखा है?

या देखा है कभी उन्हें एक अंधेरे पुल पर निडर चलते हुए

घर की ओर निश्चिंत बढ़ते हुए

या घर से दफ़्तर जल्दी में निकलते हुए

अगर नहीं तो ज़रूर देखिएगा

क्योंकि शायद आपके पिता भी

अपने पिता को ऐसे देखना भूल गए थे।”

(अज्ञेय से लेकर अज्ञेय को समर्पित)

हमें कहानियाँ बचपन में ही क्यों सुनायी जाती हैं ?

क्या हम बच्चे होते हैं इसलिए कहानी सुनायी जाती है या कहानी सुनाने वाला जानता है कि हमारा मन अपार सम्भावनाओं का घर है जिसमें सभी पात्र बिना सवाल-जवाब के आमंत्रित हैं भले ही वो बोलने वाला भालू हो, या कोट पहन के ग़ायब हो जाने वाला आदमी, हमारा क़िस्सों की भाषा पर अटूट विश्वास होता है।

क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप अपने कामक़ाज़ी शहर से कुछ दिनों के लिए घर लौटे हों और आपके पिता एक कहानी सुनाने लगे हों?

मेरे साथ अब भी होता है!

बचपन से मैं ऐसी कहानियों के बीच रहा हुँ जिनका अस्तित्व कभी किसी काग़ज़ पर नहीं रहा, मैं शायद कहानी लिखने वालों के नहीं, कहानी बोलने वालों के घर में पला-बढ़ा हूँ। ऐसी कहानियाँ जो लोगों ने जी हैं और सुनने वालों को मुफ़्त भेंट कर दी पर उन कहानियों को सुनकर लगता था जैसे उनमें हमेशा एक अजीब सा फ़िक्शन और रियल मिला हुआ है

चिरापाटला के जंगलों की कहानियाँ जिनमें अम्मा के घर के पास हिरण और शेर दिख ज़ाया करते थे,

पिता के अपने मित्रों के साथ बड़े कुएँ के 25 घेरे लगातार तैरने की शर्त लगती थी!

माँ की नयी सिलायी मशीन की सुई जैसे ही उनकी उँगलियों पर से होकर निकली थी , खून का एक फ़ौवारा उड़ा था, पर मेरा ऐसा मानना था कि वो सिलायी मशीन श्रापित थी और जब तक अपने मास्टर का खून ना चख ले तब तक कपड़ा सिलने के लिए राजी नहीं होती थी।

इटारसी के पुराने घर में नाली से होकर एक घर के भीतर घुस आया था एक विशालकाय अजगर, बीस वाट के बल्ब में चमकती उसकी आँखें मुझे आज भी याद हैं

पर जो देखा उस से ज़्यादा रोमांच मुझे यथार्थ के फ़ैंटैस्टिकल वर्ज़न में मिलता था

परिवार में सब से ज़्यादा समय कहानियाँ सुनते हुए पिता के साथ ही बीता क्योंकि वो सिर्फ़ मुझे नींद के समय ही कहानियाँ नहीं सुनाते थे,

क़िस्म क़िस्म के क़िस्सों का समय होता था

सुबह के क़िस्से मज़ेदार होते थे, हल्के-फुल्के जिसमें उनके दोस्तों की अद्भुत गप्प शामिल होती थी, नदी में आयी बाढ़ को तैर कर पार कर लेने से लेकर सियार से मुठभेड़!

रविवार को दोपहर में समय मिलता था तो क़िस्सों का फ़्लेवर एकदम बदल जाता था,

सदर पुल के पास घटा मिर्ची हत्याकांड का वृत्तांत किसी मर्डर मिस्ट्री के ग्राफ़िक सीन की तरह सुनने को मिलता

और रात जब बिजली नियम से चली जाती थी तब सुनाए गए क़िस्सों में भयानक और रहस्यमयी जीवों को पनपने की जगह मिलती थी

उनके कहने पर मैं तुरंत विश्वास कर लेता था कि अंधेरा होते ही बिस्तर के ठीक नीचे से बड़ा, कई सौ साल पुराना लाल आँखों वाला कछुआ निकल के आएगा, जिसके नुकीले कवच पर पौधे उग आए हैं, और अपनी तेज़ पकड़ से ये किसी को भी अपने साथ खींचकर अंदर ले जाएगा।

डर इस बात का तो था ही कि वो मुझे दबोच लेगा पर इस बात का ज़्यादा डर था कि वो मुझे किसी और दुनिया में ले जाएगा,

पिता ने तब कहा था;

“हो सकता है कि इस पलंग के नीचे एक कमाल की दुनिया हो, व्हेल मछलियों का झुंड तुम्हारे बाजू से निकले, ऑक्टोपस तुम्हें अपनी शानदार शेप शिफ़्टिंग दिखा दें और कोरल रीफ़ साफ़ निर्मल चमकती हुई मिलें!

या इसके ठीक उलट उस दुनिया का पानी लाल भी हो सकता है, यहाँ वहाँ सल्फ़्यरिक ऐसिड के फ़ौव्वारे तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, व्हेल मछलियों का झुंड तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, एल्गी का रूप लिए बैठा ऑक्टोपस तुम पर अचनाक अपनी स्याही से हमला बोल दे, और इस भयावह दुनिया में वापस लौटने का एक ही तरीक़ा है, तुम्हें लाल आँख वाले कछुए को अपना दोस्त बनाना होगा!

पलंग के नीचे पैर रखना उतने ही साहस का काम था पर मैंने बिस्तर के नीचे झांक कर ये घोषणा ज़रूर की थी “लाल आँख वाले कछुए! मेरे दोस्त बनोगे?”

ये सभी क़िस्से घट रहे यथार्थ , स्मृतियों और अंतर मन की फंतासी के बीच में कहीं जीवित है

और इन सभी समय के टुकड़ों में पिता का प्रकाश अमिट है

घर लौटकर मैं आज भी उन्ही सब अनुभवों को फिर से जीने का ढोंग करना का मन करता है ये जानते हुए भी की उत्सुकताओं और आश्चर्य को जीने का अभिनय किया जा सकता है, उन्हें उनके वास्तविक रूप में तब तक नहीं महसूस किया जा सकता जब तक आप खुद को सृजन की दुनिया में सरेंडर ना कर दें।

पिता से भरसक कहानियाँ सुन लेने की कोशिश जारी है पर बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनके पिता अब शारीरिक रूप से साथ नहीं हैं।

यह लेख ऐसे ही तीन कवियों की कविताएँ उन मित्रों को समर्पित करने की एक कोशिश है-

उत्तराखंड के पहाड़ पर बसे अपने सुंदर घर की स्मृतियों और अपने कामकाजी शहर के बोझिल यथार्थ के बीच डोलते हुए मंगलेश डबराल की यह कविता अपने पिता के चश्मे से उनके ना होकर भी होने को टटोलती है।

“पिता का चश्मा”

बुढ़ापे के समय पिता के चश्मे एक-एक कर बेकार होते गए

आँख के कई डॉक्टरों को दिखाया विशेषज्ञों के पास गए

अन्त में सबने कहा — आपकी आँखों का अब कोई इलाज नहीं है

जहाँ चीज़ों की तस्वीर बनती है आँख में

वहाँ ख़ून का जाना बन्द हो गया है

कहकर उन्होंने कोई भारी-भरकम नाम बताया।

पिता को कभी यक़ीन नहीं आया

नए-पुराने जो भी चश्मे उन्होंने जमा किए थे

सभी को बदल-बदल कर पहनते

आतशी शीशा भी सिर्फ़ कुछ देर अख़बार पढ़ने में मददगार था

एक दिन उन्होंने कहा — मुझे ऐसे कुछ चश्मे लाकर दो

जो फुटपाथों पर बिकते हैं

उन्हें समझाना कठिन था कि वे चश्मे बच्चों के लिए होते हैं

और बड़ों के काम नहीं आते।

पिता के आख़िरी समय में जब मैं घर गया

तो उन्होंने कहा — संसार छोड़ते हुए मुझे अब कोई दुःख नहीं है

तुमने हालाँकि घर की बहुत कम सुध ली

लेकिन मेरा इलाज देखभाल सब अच्छे से करते रहे

बस यही एक हसरत रह गई

कि तुम मेरे लिए फुटपाथ पर बिकने वाले चश्मे ले आते

तो उनमें से कोई न कोई ज़रूर मेरी आँखों पर फिट हो जाता।

शायद मंगेश डबराल के पिता फुटपाथ पर मिलने वाले बच्चों के रंग-बिरंगे चश्मे को पहन कर बचपन में लौट जाना चाहते थे, वहीं अशोक वाजपेयी के पिता की स्मृति में लिखे ये शब्द एक उदास मौन से समझौता करते हुए महसूस होते हैं

“जूते वहीं थे

उनमें पैर नहीं थे

बीच-बीच में उनमें फफूंद लग जाता था

क्योंकि कोई पहनता नहीं था

निरुपयोग से वे कुछ सख़्त भी पड़ गए थे,

उनके तलों में धूल या कीचड़ नहीं लगा था

उन्हें कोई हटाता नहीं था

क्योंकि वे दिवंगत पिता के थे

फिर एक दिन वो बिला गए,

शायद अँधेरे में मौक़ा पाकर

वे ख़ुद ही अंत की ओर चले गए”

बोधिसत्व अपने पिता को ढूँढते हुए पिता जैसे ही बन जाना चाहते हैं

"मैं ख़रीदता हूँ पिता,

तुम्हारी पसंद का जूता,

घड़ी, क़लम, स्याही,

लिखता हूँ रूलदार काग़ज़ पर

जैसे तुम लिखते थे...।

वैसे ही पहनता हूँ कपड़े,

काढ़ता हूँ माँग, दिखता हूँ वैसा ही

जैसे तुम दिखते थे।

कभी-कभी पढ़ता हूँ गीता,

रात गए झाड़ता हूँ किताबों की धूल

कभी-कभी तुम्हें बहुत ढूँढ़ता हूँ घर में, वन में, निर्जन में

कभी-कभी चढ़ाता हूँ तुम्हारी फ़ोटो पर फूल। “

वहीं रघुवीर सहाय की एक कविता जिसे पढ़ते ही मन में एक टीस उठती है, लगता है कि क्या आपने अभी अभी दुनिया के सबसे त्रासद और खूबसूरत चिट्ठी पढ़ी है, जो पिता ने अपने बेटे के लिए लिखी थी पर शायद भेजने में संकोच करते रहे

“टूट रहा है यह घर जो तेरे वास्ते बनाया था

जहाँ कहीं हो आ जाओ

... नहीं यह मत लिखो

लिखो जहाँ हो वहीं अपने को टूटने से बचाओ

हम एक दिन इस घर से दूर दुनिया के कोने में कहीं

बाँहें फैलाकर मिल जाएँगे”

जब पिता थे तो उनकी देख़ रेख में हमारा बीता हुआ कल निर्माणाधीन था, पर आज भी कई बार हम कोई फ़ैसला लेते लेते सोचते हैं की पिता होते तो क्या करते, पिता के दूर चले जाने के बाद भी हम अपने पिता से बहुत दूर नहीं जा पाते

अज्ञेय के शब्दों में-

चाय पीते हुए

मैं अपने पिता के बारे में सोच रहा हूँ।

आपने कभी

चाय पीते हुए

पिता के बारे में सोचा है?

अच्छी बात नहीं है

पिताओं के बारे में सोचना।

अपनी कलई खुल जाती है।

हम कुछ दूसरे हो सकते थे।

पर सोच की कठिनाई यह है कि दिखा देता है

कि हम कुछ दूसरे हुए होते

तो पिता के अधिक निकट हुए होते

अधिक उन जैसे हुए होते।

कितनी दूर जाना होता है पिता से

पिता जैसा होने के लिए!

पिता भी सवेरे चाय पीते थे।

क्या वह भी पिता के बारे में सोचते थे-

निकट या दूर?

illustrations-

Silence. Father and Son - Igor Kravtsov

Patt Perry

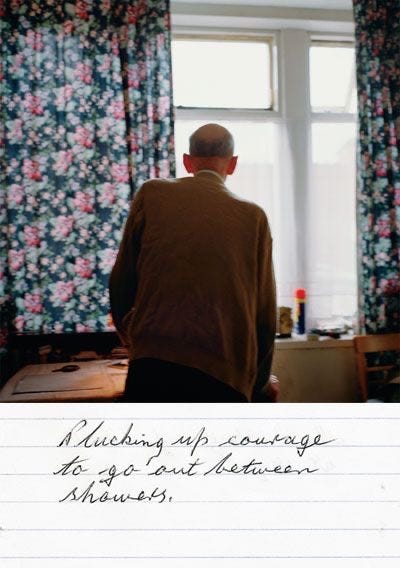

Photographs by KayLynn Deveney and Lydia Goldblatt